Ah, Resident Evil sur PlayStation… ou comment Capcom a réussi à te convaincre qu’entrer dans un manoir infesté de zombies était une bonne idée, tant que tu avais un flingue, trois balles et un sandwich au poulet (merci Jill). Dès l’écran titre, une voix grave te hurlait le nom du jeu comme si elle te mettait déjà en garde : “RESIDENT EVIL !” Traduction libre : “Fais demi-tour, tout de suite.”

C’était l’époque des portes qui s’ouvrent en cinématique pour charger la prochaine pièce, te laissant le temps de réfléchir à ta vie… et à pourquoi tu as choisi Chris Redfield qui n’a pas de spray de soin, plutôt que Jill, la reine du crochetage. Les dialogues ? Un chef-d’œuvre. Entre le mythique “You were almost a Jill Sandwich” et les répliques dignes d’un téléfilm du dimanche après-midi, on ne savait pas si on devait rire… ou avoir peur.

Bref, Resident Evil PS1, c’est ce mélange parfait entre frissons, fous rires, et graphismes qui font aujourd’hui ressembler un zombie à une statue de cire fondue. Mais à l’époque ? C’était l’horreur absolue… et on en redemandait.

Resident Evil (1996) – Analyse du premier survival horror culte

Présentation:

Resident Evil sur PlayStation (1996) est l’ancêtre prestigieux du survival horror moderne. Développé par Capcom et dirigé par Shinji Mikami, il plonge le joueur dans l’angoisse d’un manoir rempli de zombies, de pièges vicieux et de portes qui grincent plus longtemps qu’un solo de violon dramatique.

Le scénario suit Chris Redfield et Jill Valentine, membres de l’unité S.T.A.R.S., enquêtant sur des meurtres étranges dans les montagnes Arklay. Très vite, ils découvrent que le manoir est en réalité un laboratoire secret de la société Umbrella, responsable de la propagation du virus-T.

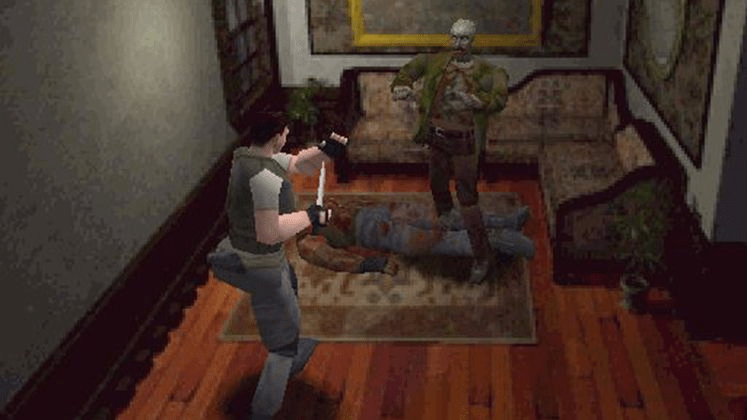

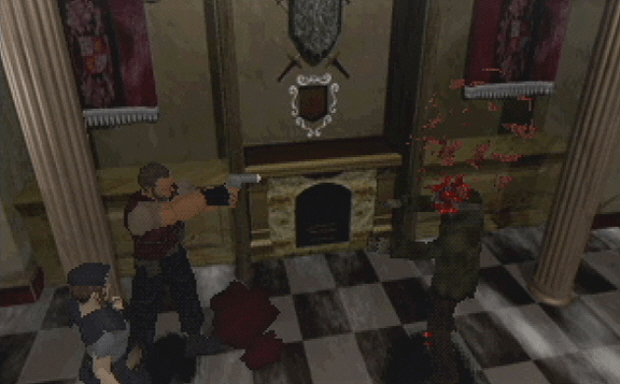

Côté gameplay, c’est de la survie pure : munitions limitées, inventaire réduit, énigmes tordues, et déplacements en “tank controls” qui donnent parfois l’impression de piloter un frigo. Mais c’est justement cette tension – alliée à une ambiance sonore oppressante – qui a marqué l’histoire du jeu vidéo.

Avec ses graphismes en 3D précalculée, ses cinématiques en FMV kitsch et son doublage légendairement maladroit, Resident Evil a posé les bases du genre et donné naissance à une saga culte encore vivante (et infectée) aujourd’hui.

Si tu veux, je peux aussi te faire une version drôle condensée comme si c’était la bande-annonce d’un vieux film d’horreur VHS.

Un scénario de série B dans un manoir sinistre

En 1998, une unité d’élite de la police (les STARS) enquête sur d’étranges meurtres cannibales près de Raccoon City. L’équipe Bravo disparaît, alors la team Alpha est envoyée en renfort, mais rien ne se passe comme prévu : à peine arrivés, ils tombent sur des chiens zombies voraces qui dévorent un de leurs collègues, Joseph, tandis que le pilote paniqué s’enfuit en hélico en laissant tout le monde en plan. Belle opération de secours ! Les survivants trouvent refuge dans un mystérieux manoir tout droit sorti d’un film d’horreur kitsch. À l’intérieur, c’est le festival : des zombies traînent dans les couloirs, des monstres mutants apparaissent dans les coins sombres, et des pièges farfelus menacent nos héros à chaque pas. L’ambiance série B est assumée, avec ses dialogues doublés en anglais de manière mémorable (comprendre : tellement mauvais qu’ils en deviennent excellents) – on n’est pas loin du nanar horrifique, pour notre plus grand plaisir.

Bien sûr, ce manoir cache un sombre secret. Nos héros (au choix Jill Valentine ou Chris Redfield) découvrent peu à peu qu’il s’agit en réalité d’un laboratoire clandestin appartenant à la compagnie Umbrella, spécialisée dans les expériences biologiques pas très légales. En gros, Umbrella fabriquait des armes biologiques et a accidentellement lâché un virus transformant gens et animaux en zombies. Pour ne rien arranger, l’équipe STARS a un traître dans ses rangs : le capitaine charismatique Albert Wesker (étonnamment, le gars en lunettes noires qui sourit en coin…) s’avère être un agent double d’Umbrella venu effacer les preuves du fiasco. S’ensuivent trahisons, révélations et affrontement final contre un affreux mutant tyrannique de trois mètres de haut, avant une évasion explosive du manoir (oui, il y a littéralement une séquence d’autodestruction du bâtiment – classique du genre). Le scénario, volontairement cliché, mélange suspense et grand-guignol, et réussit à nous faire sourire autant que frissonner. Mention spéciale aux notes de journal disséminées un peu partout, qui racontent la déchéance des chercheurs d’Umbrella – l’une d’elles se termine par le célèbre « itchy… tasty » griffonné par un quasi-zombie affamé, preuve qu’on peut avoir le sens de la formule même en se décomposant.

Un gameplay rigide et des énigmes loufoques

Resident Evil premier du nom a un gameplay aussi légendaire que particulier. Le jeu pose les bases du survival horror classique : inventaire limité, munitions rares, énigmes à résoudre et aller-retours incessants pour déverrouiller de nouvelles zones. On dirige son personnage en vue à la troisième personne avec des caméras fixes dignes d’un film d’horreur – chaque angle de vue est choisi pour maximiser la tension, quitte à cacher un zombie juste hors champ, prêt à vous surprendre au tournant. Les commandes sont connues pour être “rigides” : votre héros se contrôle un peu comme un char d’assaut (on parle de tank controls en anglais). Il faut pivoter le personnage puis avancer, ce qui rend chaque esquive de monstre aussi stressante qu’un créneau en voiture. Pour tirer sur un ennemi, pas de strafe moderne : votre perso doit s’immobiliser, lever son arme, viser, puis tirer – de quoi paniquer face à un zombie qui titube vers vous. Autant dire qu’entre la caméra qui change d’angle brusquement et la maniabilité archaïque, on se retrouve souvent à pester contre les murs invisibles… avant de réaliser que ces limitations font partie du charme et de la tension unique du jeu.

Dans les salles de sauvegarde, l’ambiance se calme : une machine à écrire permet d’enregistrer sa progression, à condition d’avoir de précieux rubans encreurs en stock. Ces points de repos, accompagnés d’une musique apaisante, offrent un court répit dans un jeu autrement impitoyable.

La gestion de l’inventaire est un casse-tête à elle seule. Jill peut porter 8 objets contre seulement 6 pour Chris, mais dans les deux cas on se sent vite à l’étroit. Faut-il prendre ce fusil à pompe ou cette clé en forme d’épée ? Emporter des herbes de soin ou des munitions supplémentaires ? Le jeu oblige à faire des choix cornéliens, d’autant que les munitions sont très limitées – vous ne pouvez clairement pas zigouiller tous les monstres et il faut souvent privilégier la fuite. Heureusement, des coffres de stockage magique (liés entre eux on ne sait trop comment) permettent de déposer le surplus pour le récupérer plus tard, dans les salles de sauvegarde. Celles-ci abritent aussi les fameuses machines à écrire sur lesquelles on peut sauvegarder sa partie… seulement si l’on a trouvé des rubans encreurs en nombre suffisant, un luxe qui force le joueur à réfléchir à deux fois avant d’enregistrer sa progression. Cette mécanique de sauvegarde limitée, anxiogène à souhait, est devenue emblématique de la série. Elle illustre bien l’esprit du jeu : chaque balle, chaque objet et chaque sauvegarde est précieuse.

Parlons des énigmes, un autre pilier de Resident Evil. Elles sont aussi tordues qu’absurdes, ce qui fait partie de l’humour involontaire du titre. Imaginez un manoir où pour ouvrir la porte du salon il faut trouver un emblème de la lune, le placer dans une armure médiévale puis jouer un morceau de piano de Mozart… Eh oui, la logique est restée coincée à la porte d’entrée. Le joueur doit résoudre des puzzles dignes d’une escape room délirante : déplacer des statues pour révéler des passages secrets, combiner des médaillons, ou encore concocter un antidote avec des plantes vertes et rouges. Mention spéciale à la célèbre énigme du piano où l’un des personnages doit interpréter « Moonlight Sonata » pour déverrouiller un passage – on a vu plus intuitif comme système d’ouverture de porte ! Le level design vous fait constamment faire des allers-retours dans le manoir labyrinthique, retournant dans des pièces déjà visitées avec de nouvelles clés ou objets pour progresser. Cela peut sembler laborieux, mais ces va-et-vient contribuent à instaurer une atmosphère oppressante (on redoute de recroiser un zombie qu’on avait laissé au sol, qui pourrait se relever au mauvais moment…). Les puzzles farfelus, combinés aux obstacles terrifiants, donnent lieu à un équilibre unique entre stress et facepalm amusé. C’est frustrant juste ce qu’il faut, et extrêmement gratifiant quand on finit par débloquer un mécanisme après avoir tourné en rond pendant dix minutes.

Impact culturel : le pionnier du survival horror

Le succès de Resident Evil en 1996 a eu un impact énorme sur l’industrie du jeu vidéo. Capcom a non seulement introduit le terme de survival horror pour décrire le jeu, mais le titre a surtout défini les codes du genre pour les années à venir. Caméra cinématographique, gestion de ressources limitées, ambiance oppressante et sursauts garantis : cette formule a été reproduite et affinée dans d’innombrables jeux après lui. Resident Evil est ainsi souvent crédité comme le pionnier qui a popularisé le survival horror auprès du grand public, là où ses ancêtres (tel Alone in the Dark) étaient restés plus confidentiels. En terrifiant les joueurs tout en les amusant avec son côté série B, le jeu a prouvé qu’il existait un appétit pour ce mélange d’action et d’horreur, ouvrant la voie à des franchises comme Silent Hill et bien d’autres.

Au-delà du jeu vidéo, Resident Evil a remis les zombies au goût du jour dans la culture populaire de la fin des années 90. À une époque où les morts-vivants n’étaient plus trop à la mode, le succès du jeu a ravivé la flamme (ou plutôt la faim…) pour ces créatures, anticipant le retour en force des films et histoires de zombies dans les années 2000. Le titre de Capcom a engendré une véritable franchise tentaculaire : suites à la chaîne (on ne les compte plus, du très acclamé Resident Evil 2 en 1998 aux reboots et remakes récents), films hollywoodiens plus ou moins fidèles, comics, romans, goodies à gogo… tout un univers s’est développé sur les bases posées par le jeu de 1996. D’un point de vue commercial, Resident Evil a été un carton planétaire, devenant même à l’époque le jeu le plus vendu de la PlayStation avec plusieurs millions d’exemplaires écoulés. Presque 30 ans plus tard, ce premier opus est considéré comme un classique indémodable (souvent cité parmi les meilleurs jeux de tous les temps), dont l’héritage se fait encore sentir dans le game design moderne. Pas mal pour un vieux manoir infesté de zombies !

Des personnages principaux hauts en couleur:

Jill Valentine – Ex-membre des Delta Force, Jill est l’héroïne iconique du jeu. Ingénieuse et débrouillarde, elle excelle dans l’art d’ouvrir les portes verrouillées grâce à son kit de crochetage. Ce talent lui vaudra le surnom légèrement moqueur de « maître du déverrouillage » de la part de Barry Burton (dans la version anglaise, Barry lui lance la fameuse réplique “Jill, you’re the master of unlocking” en lui confiant un crochet). En gameplay, Jill représente le mode facile : elle dispose de 8 emplacements d’inventaire et démarre l’aventure avec son fidèle lockpick, ce qui lui évite bien des tracas pour accéder aux salles verrouillées. Elle est un peu moins résistante physiquement que son comparse Chris, mais compense par son équipement et l’aide précieuse de Barry sur qui elle peut compter. C’est la figure de la badass des années 90 : forte, courageuse, et affublée de quelques lignes de dialogue délicieusement kitsch.

Chris Redfield – Ancien pilote de l’US Air Force, Chris est l’autre protagoniste jouable. Dans le jeu, il correspond au mode difficile : seulement 6 emplacements d’inventaire et pas de crochet de serrurier, il doit trouver des petites clés pour ouvrir ce que Jill ouvre d’un simple clic. En échange, Chris encaisse mieux les coups et vise un peu plus efficacement, ce qui est bienvenu quand on a moins de munitions sous la main. Côté personnalité, Chris est le héros déterminé et protecteur, un brin tête brûlée. Il a la chance (ou la malchance) d’être épaulé par la jeune Rebecca Chambers, survivante de l’équipe Bravo, qui l’assiste pour les soins et même pour jouer du piano à sa place quand il est bloqué sur une énigme musicale (tout le monde n’a pas l’oreille de Beethoven…). Chris deviendra par la suite l’un des piliers de la saga, connu pour sa force herculéenne – dans cet opus fondateur, il est surtout remarquable par le nombre de portes qu’il trouve fermées et son inventaire toujours plein à craquer.

Albert Wesker – Ah, Wesker… Le capitaine de l’équipe Alpha, avec sa dégaine d’agent secret et ses éternelles lunettes de soleil, est immédiatement louche. Leader apparemment calme et confiant, il s’avère être le méchant de l’histoire, révélant sa vraie nature d’agent d’Umbrella infiltré au sein des STARS. Manipulateur et calculateur, Wesker n’hésite pas à sacrifier ses hommes pour récupérer les données du Tyran, la créature ultime développée dans le labo du manoir. Son plan machiavélique ne se passe pas comme prévu (le monstre qu’il libère le met K.O. d’une pichenette bien méritée), mais le bougre réussira à revenir dans les suites grâce à des injections de virus – les vrais méchants ne meurent jamais vraiment. Dans ce premier épisode, Wesker incarne à merveille le traître de film de série B, avec des répliques mielleuses et des rires sadiques dignes d’un vilain de James Bond. On adore le détester, et ses lunettes noires sont devenues aussi cultes que le jeu lui-même.

Barry Burton – Le partenaire bourru au grand cœur. Barry est l’expert en armes à feu de l’équipe Alpha, un vétéran barbu qui accompagne Jill dans son scénario et lui sauve la mise à plusieurs reprises. C’est un peu le papa poule armé d’un Magnum, toujours prêt à couvrir Jill avec un bon gros revolver… ou à lui remonter le moral avec des plaisanteries involontaires. Barry est en effet le roi des répliques nanardes malgré lui. C’est lui qui sort la ligne de dialogue la plus célèbre du jeu en sauvant Jill d’une pièce qui allait l’écraser : « Tu as failli être un Jill Sandwich ! » déclare-t-il, soulagé, pour signifier que Jill a évité de finir en toast entre deux tranches de plafond. Cette phrase absurde (et son doublage approximatif) est entrée dans la légende, au point d’être référencée dans les jeux suivants et de devenir un mème adoré des fans. Malgré quelques moments où il agit bizarrement (sous la pression de Wesker qui menace sa famille, apprend-on plus tard), Barry est le bon copain fiable du groupe. Son mélange de badassitude et de maladresse en fait un personnage attachant, le parfait sidekick du premier Resident Evil.

En fin de compte, ce quatuor Jill, Chris, Wesker, Barry a marqué toute une génération de joueurs. Leurs interactions oscillant entre le sérieux (survivre face à l’horreur) et le ridicule (les one-liners et situations improbables) donnent au jeu son ton unique. Avec eux, on rit parfois des dialogues et on tremble devant les monstres – un équilibre savoureux qui a fait de Resident Evil un jeu culte. Malgré les voix bancales et les polygones anguleux de 1996, ces personnages restent gravés dans la mémoire des fans, preuve que le charme opère toujours. Resident Evil, premier du nom, c’est un peu comme un vieux film d’horreur qu’on revoit avec tendresse : on se moque gentiment de ses défauts, mais on l’aime d’autant plus pour tout ce qu’il a lancé. Merci, manoir Spencer, pour ces moments inoubliables – et gare aux chiens zombies derrière les vitres !

Conclusion:

En résumé, Resident Evil sur PS One, c’est un peu comme inviter des amis pour un dîner aux chandelles… sauf que les chandelles sont remplacées par des munitions rares, les amis par des zombies affamés, et le dîner par un sandwich Jill (merci Barry).

Entre ses portes qui s’ouvrent plus lentement qu’un dimanche matin pluvieux, ses dialogues dignes d’un film de série B, et ses couloirs où chaque bruit de pas sonne comme un compte à rebours vers ta prochaine crise cardiaque, ce jeu a prouvé qu’on pouvait faire transpirer un joueur juste avec des pixels et du son en mono.

En bref, Resident Evil PS1, c’est un peu le mélange parfait entre un soap opera raté et un cauchemar éveillé… mais bizarrement, on y retourne toujours, comme si on aimait se faire poursuivre par des chiens-zombies qui traversent les vitres sans frapper.

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

Faire un don

1,00 €

Laisser un commentaire